嵯峨野紀行

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

40 |

41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

京都市嵯峨野にて2021/11/16撮影。

- 常寂光寺

- 1 - 9

- 落柿舎

- 10 - 12

- 二尊院

- 13 - 19

- 祇王寺

- 20 - 27

- 滝口寺

- 28 - 31

- 化野念仏寺

- 32 - 35

- 愛宕神社一の鳥居

- 36, 37

- 愛宕念仏寺

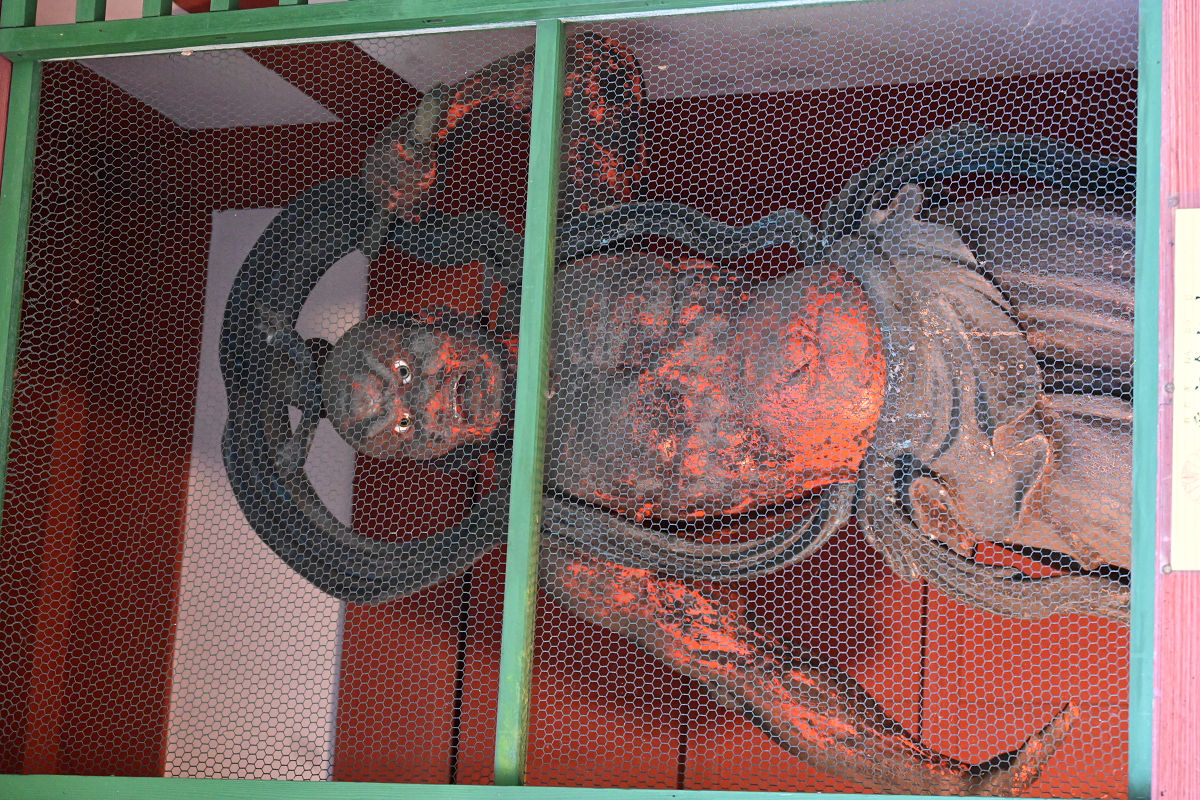

- 38 - 45

Nikon Z7, LUMIX GF9

- LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4

- 1-3,5,9,11-14,18,22-25,29,40,45

- NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR

- 4,6-8,10,15-17,19-21,26-28,30-39,41-44

■撮影後記

11月に続いて京都に行きました。今回は紅葉の季節なので紅葉がキレイであまり混雑しないような寺社を選んで回ってみることにしました。事前に少し調べると嵯峨野には面白そうな寺院が狭い範囲に固まっているのが分かりました。

嵯峨嵐山駅で下車し、最初に常寂光寺に向かいました。開門の9時少し前に着いたのですが、既に数人の観光客が開門を待っていました。ここは紅葉が有名ですが、確かに仁王門付近は紅葉が見事でした。

多宝塔の上の高台から京都市街が見下ろせるのもいいです(No.7)。また苔庭や竹林もありこの日巡った寺の中では最も美しい寺でした。

落柿舎は芭蕉の弟子の向井去来の住居でした。室内などは当時の様子をどの程度再現しているのかは分かりませんが、俳人らしい簡潔な佇まいの庵でした。

二尊院は思ったよりずっと広く本堂も立派でした。総門から伸びる参道は「紅葉の馬場(No.13)」と呼ばれているそうですが、紅葉のピークには少し早いのと人波も途切れなかったので狙いのショットが撮れなかったは仕方のないところです。

境内にはコロナ禍のためかNo18のような花手水があったのですが、それがなかなか良かったです。

祇王寺は清盛の寵愛を受けた白拍子の祇王が情けをかけた仏御前に愛寵の座を奪われ出家した悲恋の寺です。

No.27に祇女とあるのは祇王、祇女という姉妹のこと。中世以降衰退し廃寺となっていたそうですが、大覚寺の管理下で復興され、現在は真言宗大覚寺派の子院となっています。

祇王寺のすぐ奥にあるのが滝口寺です。滝口寺は元は往生院三宝寺といいましたが、廃寺から再建される際に高山樗牛の「滝口入道」にちなみ、滝口寺と名付けられました。

滝口入道は平重盛の配下で斎藤滝口時頼といい、建礼門院付きの女官の横笛に恋をしたのを父に咎められ往生院に出家しました。後日、往生院を訪ねてきた横笛に対し、修行の妨げになると会わずに返し、高野山に移ります。

横笛も法華寺に出家し程なく死亡、伝え聞いた滝口入道は仏道に邁進し高僧に至ったという悲恋のお話です。

No.31の絵の女性が横笛なのでしょう。

化野念仏寺のあった辺りはかつて風葬の地だったそうで、寺伝によると空海が遺骸を埋葬して石仏を立て五智山如来寺としたのが始まりだそうです。その後、法然が念仏道場を開き念仏寺としました。明治期に地元の人の協力を得て付近の無縁仏を集め賽の河原に模した境内中央の西院の河原に祀りました。

最後に愛宕念仏寺に行きました。

元は奈良時代に東山の地に建てられましたが、紆余曲折を経て大正時代にこの地に移築されました。境内には参拝者が彫った沢山の羅漢がありました。その数、1200体。ユーモラスな表情も多くあり、「癒しの寺」として親しまれているそうです。

No.43は仏像彫刻家の先代住職により制作されたふれ愛観音像です。